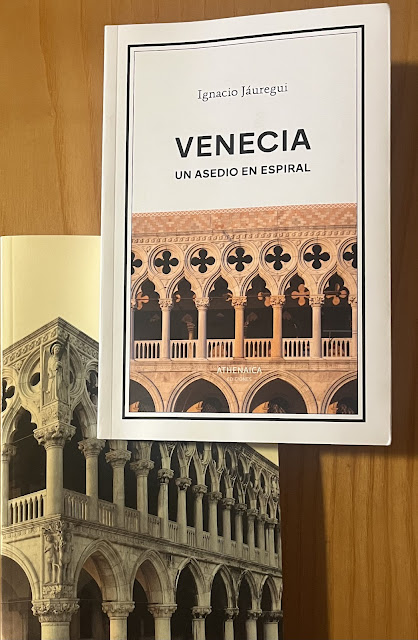

Ignacio Jáuregui

Venecia. Un asedio en espiral

Athenaica Ediciones. Sevilla, 2025.

¿Un libro más sobre Venecia?,

se preguntará el lector. Pocas ciudades cuentan con tantas minuciosas guías y

con tanta buena y mala literatura. Y eso no es cosa de hoy: desde el siglo

XVIII, por lo menos, todo autor que se decida a escribir sobre Venecia ha de

comenzar disculpándose por hacerlo. No incumple ese rito Ignacio Jáuregui, pero

no tardamos en aceptarle las disculpas. Su “asedio en espiral” a la ciudad –así

subtitula el libro-- está lleno de

deslumbramientos y descubrimientos que en más de un caso lo serán no solo para

quienes conocen –o creen conocer-- bien Venecia, sino incluso para los propios

venecianos.

Antes de continuar con los merecidos elogios, y de tratar

de razonarlos, un reparo. Con más que discutible criterio, el autor (o quizá el

editor) ha decidido eliminar títulos y subtítulos de los capítulos para

indicarlos únicamente en el índice. Obliga así al lector a recurrir de continuo

a él para saber por dónde va a discurrir cada uno de los paseos que vertebran

el libro. Y ni siquiera lo coloca al comienzo como un ilustrativo mapa del

territorio, como un estructurado resumen de todo lo que nos vamos a encontrar.

Ignacio Jáuregui es arquitecto urbanista y a esa

formación suya se deben muchos de los aciertos de la obra. Pocas veces se han

explicado con tanto acierto los secretos del urbanismo veneciano, ese fractal

laberinto hecho de laberintos menores, en los que sin embargo resulta difícil

perderse, a no ser de manera voluntaria y con pocas ganas de encontrar la

salida.

Pero Ignacio Jáuregui no solo habla de Venecia desde su

especialidad: conoce bien casi todo lo que se ha escrito sobre ella (y todo lo

fundamental), aunque no nos abruma con bibliografía (se limita a precisas citas

al comienzo de los capítulos y cuando resulta pertinente), y además es un

prosista de excepción: muchas de sus descripciones podrían, deberían, figurar

en cualquier antología de páginas sobre Venecia.

Junto a los habituales paseos por los lugares más

conocidos de la ciudad, y por otros bastante menos conocidos, encontramos cinco

series que se van alternando al final de cada uno de ellos. Hay un “Manual de

instrucciones” con prácticos consejos para moverse por la ciudad y una

“Arqueología personal” en el que se habla de anteriores estancias en Venecia y

se reproducen fragmentos de cuadernos escritos entonces, ironizando a veces

sobre sus preciosismos estilísticos.

Las

series que yo prefiero son las tituladas “Límites”, la más novedosa, e

“Inventarios”. En la primera, se van recorriendo todos los bordes de Venecia,

paseos bien conocidos en algunos casos, poco accesibles e incluso amenazadores

rincones en otros. Jaúregui llega a lugares a los que no llega ningún viajero

ni han visitado nunca la mayoría de los venecianos, como Sacca Fisola, esa

barriada obrera construida en una isla artificial al norte de la Giudecca.

Los “Inventarios” podrían formar una obra aparte, a medio

camino entre el ensayismo y la prosa poética. Hay un inventario de jardines,

unos abiertos a todos y otros muchos secretos y solo entrevistos: “El vislumbre

de un verde resplandeciente tras un muro: esa es la imagen que se lleva uno de

la mayoría de los jardines venecianos”.

El inventario de atardeceres lo encontramos incluido en

la serie “Manual de instrucciones”: desde la Giudecca, con la ciudad extendida

como un diorama; desde el puente de la Academia, donde el crepúsculo une “en un

mismo baño dorado la Salute y sus sacristías palaciegas con el lienzo alargado

de la Dogana”; en Santa Maria Formosa, donde “la luz se agarra a los pináculos

más altos, transmutando en oro el cobre cansado”; en tantos lugares a los que

Jáuregui nos lleva con mano maestra para que luego, conociéndolos todos, escojamos

uno al que volver cada atardecer.

Hay también inventarios de “Puertas al agua”, de

reflejos, de umbrales, de arcos entre fachadas, de puertas a ninguna parte (tan

venecianas) y, finalmente, de “Lugares propios”, de esos rincones que no suelen

figurar en las guías y que cada visitante de Venecia cree ser el primero en

descubrir. Del último de ellos, detallada y sugerentemente descrito, se reserva

el nombre y la dirección como proponiéndonos un enigma para que tratemos de

encontrarlo la próxima vez que volvamos a esa ciudad tan amada como detestada.

“Contra Venecia” se titula precisamente la última de las

series intercaladas, en la que se detiene especialmente en el libro de Regis

Debray así titulado, “la mejor requisitoria contra Venecia, la más articulada,

exigente y difícil de rebatir”. Jáuregui lo hace con su buen sentido habitual,

sin dejar por eso de admitir lo mucho de cierto que hay en esos reproches. A

Venecia, la perpetua agonizante que vive de exhibir los restos de su pasada

grandeza, contrapone Debray el caótico vitalismo de Nápoles. Para Jáuregui,

ambas ciudades tienen mucho en común y este libro magistral sobre Venecia

–conviene no perderse sus observaciones sobre el denostado turismo, tan llenas

de inteligente sentido común-- incluye al final una estampa de Nápoles y una

promesa: “A la vuelta de la escalinata, se me abre la curva de Sorrento, con el

Vesubio recortado al fondo contra un cielo azul de estreno y los farallones de

Capri montando guardia en el golfo. A mis pies, el hormiguero en ebullición de

los Quartieri, el tajo obstinado de Spaccanapoli, el diagrama que dibujan las

cúpulas barrocas, las grúas del puerto, el castillo de los aragoneses guardando

la puerta del mar. Más pronto que tarde voy a tener que escribir sobre

Nápoles”.

Los que amamos Nápoles tanto como Venecia --tanto monta,

monta tanto-- esperamos ya con impaciencia esa otra muestra de la mejor

literatura, viajera o no.