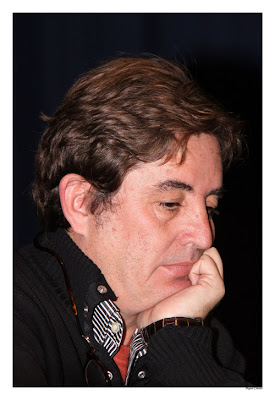

Felipe Benítez Reyes

Las respuestas retóricas

La isla de Siltolá, Sevilla, 2011

No hay que confundir el continente con el contenido. Internet ha cambiado el modo de difundir la literatura. ¿Ha cambiado la literatura? Un editor sevillano, Javier Sánchez Menéndez, tuvo la feliz idea de reunir en volumen una selección de los blogs literarios más significativos. El resultado por lo general no se diferencia demasiado de las recopilaciones de artículos o de los diarios personales.

En algunos casos, como el de Enrique García-Máiquez con De ida y vuelta no se diferencia nada, ya que lo que recopila son los artículos a los que remitían las entradas de su blog. La mayoría de los admiradores de Enrique García-Máiquez, un poeta a la vez ingenioso y hondo, un prosista tocado por el dedo de la gracia, no conocían esos artículos, publicados en revistas de combativo conservadurismo religioso. Y no creo que mejoren mucho su opinión al conocerlos. García-Máiquez se muestra en ellos como un brillante sofista que defiende sus creencias con desprecio de la verdad. “Los indígenas americanos hicieron un negocio redondo con el descubrimiento y la colonización”, afirma. Y continúa: “Cambiar sus religiones, a menudo sangrientas, por la católica fue un chollo” (inquisición y autos de fe son sin duda inventos de la leyenda negra). Para colmo, la oferta “incluía un dos por uno, y los indígenas se llevaron de regalo el idioma español”. Tampoco “cambiando pepitas de oro por espejitos hicieron el indio”, porque –se pregunta poéticamente— “¿qué es el amarillo brillo del oro sino un sonoro ripio comparado con los infinitos colores que caben en el cristal limpio de un espejo?”. La poesía puesta al servicio de la sinrazón. ¡Tantas tiendas que compran el oro a buen precio y aún no se han enterado que podrían cambiarlo por espejitos! Como aplicado discípulo de Juan Manuel de Prada, aunque él cree serlo de Chesterton, García-Máiquez se inventa un “progre” de caricatura para poder refutarle y burlarse a gusto. No, amigo García-Máiquez, un “progre” no se entristece en una boda y se alegra en un divorcio: se alegra de que, cuando un matrimonio no funciona, exista la posibilidad de divorciarse.

José Manuel Benítez Ariza subtitula Pintura rápida, la selección de su blog, “Diario de un otoño”, y efectivamente se trata de breves apuntes que hablan de cotidianidad y lecturas, de sus clases, de sus intervenciones en algún concurso literario, de su gata, de algún viaje, del tiempo que hace. Benítez Ariza, un escritor “muy apegado a la autobiografía”, antes de abrir su blog nunca había llevado un diario. En el prólogo explica las razones: “Mantener un diario al uso me ha parecido siempre, literariamente hablando, una tarea fútil, porque, o bien este era verdaderamente íntimo, y por tanto quedaba excluida toda posibilidad de que el autor se beneficiara del diálogo implícito que a través de sus obras establece con el público, o bien, si su publicación estaba programada como una obra más, eso parecía ir en detrimento –y reconozco que mi actitud al respecto es algo ingenua— de la autenticidad del propio diario, de su carácter confidencial, de su verdad”. No sé si esta actitud es ingenua, sé que es muy simplista. Un diario, incluso concebido para no publicarse en vida, puede establecer un “diálogo implícito” con sus futuros lectores póstumos; y un diario publicado por su autor no tiene forzosamente que haberse programado, mientras se escribía, como una obra más: puede tratarse de un viejo diario de juventud, perdido y reencontrado. ¿Y por qué ha de ser menos auténtico, menos confidencial, menos verdadero un diario que luego se publica? La mayor parte de los libros, y especialmente los literarios al margen de las grandes editoriales, tienen un publico tan reducido que admiten mejor las confidencias que las grandes proclamas destinadas a cambiar el mundo.

Fernando Valls es profesor, especializado en narrativa contemporánea, especialmente en el microrrelato. Justifica su blog, antologado en Verde veronés, “por la carencia de espacios para la reflexión en libertad, y por la casi decepción que produce la mayoría de los hasta ahora existentes, sobre todo los más visibles, los suplementos culturales de los periódicos y las revistas literarias”. No estoy yo muy seguro de que la “reflexión en libertad” de Fernando Valls –sus elogios de Eduardo Mendoza o de Almudena Grandes, por ejemplo— encontrara muchas dificultades en los suplementos y revistas que encuentra “casi decepcionantes”. Su tono es siempre profesoral, algo convencional y sin demasiado sentido del humor; solo alguna vez se permite perder los papeles y dar rienda suelta a su mal humor, como cuando arremete contra Carlos Ruiz Zafón, reducido a sus iniciales.

Las respuestas retóricas, de Felipe Benítez Reyes, comienza con un ditirámbico prólogo de su buen amigo Carlos Marzal. Lo leemos con el escepticismo habitual en estos casos, pero bastan unas pocas páginas para que nos demos cuenta de que no hay en esas páginas ninguna exageración. Benítez Reyes convierte en mayor cualquier género menor. Su blog reúne artículos, escritos circunstanciales, alguna traducción que se quedó traspapelada. Un cajón de sastre, ciertamente. Pero sus artículos no están escritos a vuela pluma, no se limitan a dar una opinión sobre cualquier asunto de actualidad (¿quién no tiene una opinión sobre la crisis, el terrorismo, las autonomías?, ¿y a quién le importan esas opiniones, por lo general tan poco informadas como mal razonadas?); son piezas literarias escritas con la precisión de un poema. Un ejemplo, al azar, “Mercados”, enumeración de mercados cercanos y lejanos, descritos todos ellos con sorprendente e imaginativa precisión: “El mercado de Cádiz es algo así como la despensa del dios Neptuno; los pescaderos espolvorean continuamente con hielo picado su mercaduría, y los peces parecen amortajados en montones de diamantes, y sus ojos de pánico se deforman con los prismas del hielo picado, y todo parece una visión calidoscópica de ojos muertos: mires a donde mires, ves ojos muertos que te miran”.

Al publicarse en libro, los blogs de escritores pierden lo único que les caracterizaba: el comentario de los lectores, la posibilidad de aclarar y puntualizar de inmediato aquello que se ha escrito. Se convierten en libros misceláneos, en libros como los demás. Algo irritantes cuando tratan de hacernos tragar amargas pócimas sectarias con el azúcar del ingenio, como hace García-Máiquez; una caja deslumbrante de sorpresas, un continuo ejercicio de poesía y verdad, en el caso de Benítez Reyes, el escritor con más talento de su generación, según afirma Carlos Marzal en el prólogo. Uno de los escritores con más talento de cualquier generación, como afirmo yo, que le leo con nunca defraudado asombro desde que, allá por 1979, publicó su primer cuaderno de versos, Estancia en la heredad.